六百年古堡“活”了:温大师生的乡土解码实验

温州龙湾新城村的永昌堡,这座承载600年抗倭记忆的明代古堡,正因一群大学生的调研智慧焕发新颜。温州大学以唐佳楠、池悦维等人为核心成员的学生团队,在王露露、许双双老师指导下,深入新城村驻村走访、踏勘古迹,凝练出“浙有一‘堡’如有亿宝”方案。如今,这份浸着乡土温度的调研成果,已化作古堡振兴的实践密码。

一、文化赋能:从抗倭堡垒到非遗集聚地

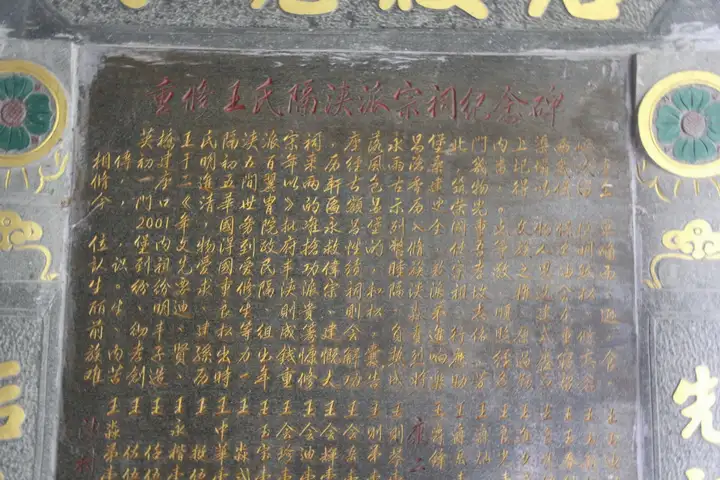

永昌堡的转型始于对自身文化基因的深度挖掘。这座明代抗倭重镇不仅保存着古城墙、都堂第等建筑,更蕴藏抗倭精神、非遗技艺等丰富内核。策划团队以“保卫精神”为核心,构建“堡模式”:在西南片区打造非遗文化街区,集聚糖塑、纱面制作等10余项技艺,形成“大非遗带小非遗”的联动效应;复原王氏宗祠春祭、拼字龙灯等民俗,通过VR直播、研学体验等方式,让古老仪式焕发新生。

“我们要让古堡从‘活化石’变成‘活态传承地’。”项目负责人介绍,非遗文化体验馆、年糕与米塑融合工坊等场景,让游客可亲手制作抗倭主题米塑,品尝九层糕等蕴含文化寓意的美食,实现“文化可触摸、历史可品味”。

二、业态创新:从单一观光到“文化+”生态链

针对传统旅游业态单一的痛点,永昌堡以“堡”“保”“饱”为核心逻辑,构建多元业态体系。城墙环线推出“一堡环游”,游客登城俯瞰古堡全景,途经抗倭博物馆等节点,通过“花灯猜谜”“古堡寻宝”等互动深入历史;美食街区汇聚高粱肉、纱面汤等非遗美味,“妈妈文化”小食馆将麦麦酒文化与女性关怀结合,让饮食成为文化载体。

更值得关注的是其“双非融合”模式,让非遗与非遗跨界共生:手工年糕工坊与米塑馆形成产业链,游客用年糕原料制作可食用文创;抗倭历史转化为桌游、文创产品,吸引年轻群体。该模式预计带动就业数百人,年旅游消费增长破千万。

三、协同发展:从封闭保护到共建共享

永昌堡的振兴之路,亦是政府、村民、社会力量协同发力的实践。龙湾区将其纳入“十四五”文旅核心规划,配套交通修缮等政策;王氏宗族开放宅院参与运营;专业团队引入文化资源推动IP市场化。年轻人回流做非遗、开民宿,古堡真正活了。

600年古堡的振兴,始于温大团队的“泥土调研”,成于校地村的协同深耕。当学术目光与乡土脉搏同频,永昌堡不仅守住了抗倭记忆,更生长出乡村振兴的新可能,这或许正是高校赋能乡土最生动的注脚。(供稿人:温州大学 许颖雪)