村小困境:不只是消失,更是一场无声的博弈

7月4日,灌云县教育局会议室里,一场关于乡村教育的座谈会持续了3个小时。南京财经大学应用数学学院党委副书记孙晓飞、团委书记李攻明、"‘数’启青禾"实践团与县教育局党委委员嵇寒冰、教育局后勤服务中心主任黄生枝、马蹄小学校长李士旺、王范小学校长李洪兵、石门教学点校长杨旭围坐在一起,话题从教学资源聊到家长困境,最终都指向一个核心:村小的消失不是偶然,而是多重现实因素交织的必然。

一、生源流失:城市化浪潮下的"用脚投票"

灌云县89万户籍人口中,常住人口仅70万左右,19万余人因本地就业岗位不足外出务工——这组数据为村小生源流失写下注脚。"马蹄小学离县城仅10公里,有条件的家庭早就把孩子送进城了。"校长李士旺的话里带着无奈。目前该校58名在校生中,大部分是留守儿童,跟着爷爷奶奶生活,"父母在苏南打工,一年回一次家,能做的就是多寄点钱"。

王范小学校长李洪兵补充道,学校74名学生中,近年每年有15-20人转去县城,"城里小学光专职音体美教师就有很多,而我们连稍微专业一点的体育课都开不起来"。更令人揪心的是石门教学点:在籍76人中实际到校64人,12人外流,"有的家长宁愿在县城租房子陪读,也不愿让孩子在村小多待一年"。

图为灌云县教育局领导与三位村小校长 金熙珍供图教育局提供的全县数据更触目:近五年村小数量从56所缩减至32所,减少43%;现存村小中,60%在校生不足100人,20%不足50人。"城市化让家长有了选择的可能,而村小的硬件差距,让这种选择变得毫无悬念。"嵇寒冰委员坦言。

二、师资困局:留不住的年轻人与被闲置的好老师

村小年轻老师少,大部分都是中老年教师。虽然灌云县每年补充100名定向师范生,并且乡村教师每月比县城多1000元补贴,但年轻人更在意发展空间,每年都有乡村老师通过考试进入县城小学教书。"嵇寒冰解释,村小缺乏教研氛围,教师难以提升,"教了五年还是只会教语文数学,慢慢就被时代甩在后面了"。更矛盾的是资源错配。王范小学74名学生配备12名教师,生师比6:1,远超县城小学25:1的标准,"老师每天改作业半小时就完事了"。而县城小学一个班70人,教师从早忙到晚。

三、家长困境:不是不重视,而是没能力重视

"所有家长都望子成龙,但农村家长的‘重视’太无力了。"杨旭校长举了个例子:四年级有对兄妹,父母双亡后跟着年迈的爷爷奶奶生活,"我们穿短袖时,他们还穿着毛衣,老师凑钱买了新衣服,孩子却不敢穿,说‘奶奶会骂’"。这样的家庭,根本无力顾及学习——该校64名学生中,基本都跟着祖辈生活,老人不会用智能手机,连查看班级群通知都成难题。

王范小学校长李洪兵见过更极端的情况:有家长接孩子时全程刷手机,孩子上车后还边开车边玩;有家长用老年机,永远收不到作业通知;甚至有家长在家长会现场说:"孩子考零蛋没关系,别出事就行。"这些细节背后,是农村留守群体的真实画像:要么因贫致困,一年全家收入不足1万元;要么离异失联,孩子成了事实上的孤儿;要么闲散度日,"自己都管不好,更别说管孩子"。

延时服务成了唯一的"救命稻草"。三所村小均开展课后托管,帮孩子完成作业,"这解决了爷爷奶奶辅导不了的难题"。但校长们坦言,仅靠学校远远不够:"城里孩子在学编程、练书法时,我们的孩子只能在操场疯跑,不是不想教,是没人会教。"

四、消失的前奏:从"撤并"到"被遗忘"的渐变

座谈会上,"撤并"成了绕不开的词。灌云县的做法是"逐年评估":学生少于30人的教学点先缩减年级,再改为"教学点",最后并入中心小学。"去年撤掉的3所村小,都是连续三年招生不足20人。"嵇寒冰说,撤并后会安排校车接送,"但冬天6点就得起床等车,孩子太遭罪了"。但校长们坚持认为,村小不该"一撤了之"。"对那些没能力进城的家庭,村小是最后的教育保障。"李士旺校长说,"哪怕只剩3个孩子,这扇门也该为他们开着。"

五、破局的微光:在缝隙中寻找可能

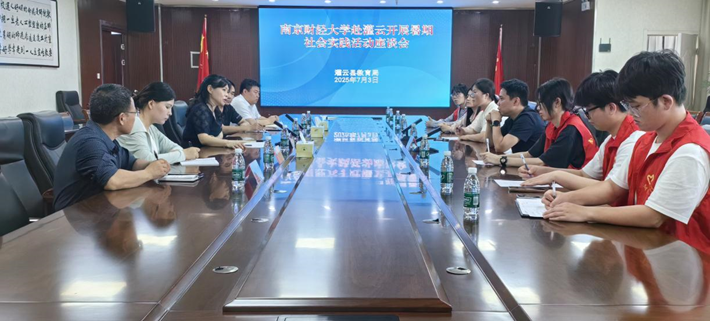

座谈会最后,实践团与教育局达成初步共识:利用高校资源开展"线上支教",每周固定一个时间,由南财学生通过视频教孩子们趣味数学、科普知识;同时推动"城乡教师结对",让县城教师通过远程教研带动村小教学。这些措施不能阻止村小消失,但能让过程更有温度。村小学生们或许终将走进县城学校,但至少此刻,村小的教室里还亮着灯——那是图为座谈会现场 胡卓川供图属于乡村教育最后的坚持,也是留给时代的一道思考题。(供稿人:南京财经大学应用数学学院 赵瑜)