医体融合进侨乡:莆田学院学子为乡村振兴 注入“健康动能”

“以前只在电视上看过心肺复苏,今天亲手练了才知道,原来这‘救命技’离我们这么近!”7月6日,莆田市涵江区江口镇大东村村民陈阿伯在完成胸外按压实操后,紧紧握着莆田学院志愿者的手感慨道。这是莆田学院“医体同心・侨乡行”志愿服务队暑期“三下乡”活动中的生动一幕。

7月5日至9日,这支由基础医学院(其中基础医学院第六党支部在支部书记带领下,组织15名学生党员参与其中)、体育学院师生组成的服务队,带着专业知识与青春热情深入大东村,以“健康守护、文化传承、童心滋养”为核心,开展急救培训、药食同源体验、学业辅导、侨史探寻、儿童关爱等系列活动,将高校智慧与侨乡需求精准对接,在田间地头书写青春助力乡村振兴的生动答卷。

急救技能进农家 守护生命“黄金线”

“心脏骤停后,每延迟1分钟抢救,生存率就下降7%-10%,‘黄金四分钟’是生死分界线!”7月6日的急救课堂上,医学部林娜娜老师的话让村民们神情凝重。课堂上,志愿者们用人体模型手把手教学:从环境安全判断、意识呼吸检查,到5-6厘米的按压深度、每分钟100-120次的按压频率,再到开放气道、人工呼吸的规范动作,每个步骤都拆解细化。

针对老人、儿童易发生的气道异物梗阻,志愿者巫怡倩模拟噎食场景,演示海姆立克急救法:“站在患者背后,双手环抱腰部,拇指顶住上腹部快速冲击!”她特别强调,对婴幼儿要用“两指按压”,力度需像“按熟鸡蛋不压碎”般轻柔。村民们轮流上前实操,志愿者们蹲在一旁实时纠正:“阿婶,按压点要再往左一点,对准胸骨中下段”“大爷,频率稍快些,就像跟着《小苹果》的节奏”……朴实的比喻让专业技能变得通俗易懂。

图为志愿者示范海姆立克急救法。许怡晴 供图

“卡到东西能自救,遇人晕倒敢出手,这课听得值!”村民们的认可,正是服务队践行“健康中国”战略的生动注脚。此次培训填补了侨乡应急救护知识空白,为村民筑起一道“生命防护墙”。

药食同源传智慧 健康服务“零距离”

“古时莆田人下南洋,桂圆干是应对晕船的‘能量胶’,也是补血养气的‘充电宝’!”7月8日的药膳文化课堂上,志愿者潘佳芯手持桂圆干,用普通话与莆仙话双语讲解,台下村民频频点头。当天,桂圆、艾草、枇杷花等莆田“三宝”整齐陈列,志愿者们教大家制作驱蚊包、药茶包,“一装二压三扎口”“桂三红二枸杞撮”的口诀在活动室回荡。

图为志愿者双语讲解莆田“三宝”药食同源故事。许怡晴 供图

健康服务区内,志愿者们忙着为村民测血压、查血糖,建立健康档案。“阿嬷,您血糖稍高,桂圆茶可以少放两颗,加些枇杷花清热润肺,味道一样好!”结合检测结果,志愿者们将药食知识转化为“能听懂、用得上”的生活建议。82岁的林阿嬷拿着亲手做的驱蚊包笑开了花:“学老祖宗的法子,还免费查身体,这活动比送米送油还贴心!”

图为林娜娜老师为村民测血压并进行健康咨询。许怡晴 供图

从传统药膳文化到现代健康管理,服务队架起一座“古今对话”的桥梁,让“厨房即药房”的智慧在侨乡焕发新生。

智学润心侨史铸魂 厚植乡土“精气神”

“小明去商店买东西,我们把他画成小圆圈,钱数标成三角形……”7月9日的“智学加速”课堂上,志愿者陈柯敏用画图法帮留守儿童小宇攻克数学难题。服务队通过课业评估、趣味游戏、科学实验等方式,为十余名孩子定制辅导方案:英语单词接龙用“苹果-香蕉”串联,科学课上用矿泉水瓶做“火山喷发”实验,孩子们的笑声传出村委会活动室。

图为志愿者给孩子进行课业辅导。许怡晴 供图

与此同时,村史馆内正上演着一场“侨史寻根”的故事。村支书陈志锋指着1952年的侨批说:“这是陈阿公从马来西亚寄回的,‘家中安好勿念’的背后,是侨胞对故土的千般牵挂。”斑驳的老照片、锈迹斑斑的行李箱、82岁陈奶奶家记录汇款的牛皮笔记本,让志愿者们深刻理解“爱国爱乡、艰苦奋斗”的侨乡精神。“侨胞在海外打拼还不忘捐建学校,这种情怀值得我们传承!”志愿者林秋婷在笔记中写道。

图为陈志锋书记为志愿者介绍侨厝历史。许怡晴 供图

智学润童心,侨史铸乡魂。服务队用知识浇灌希望,用历史唤醒担当,让青春力量与侨乡精神同频共振。

医体融合护侨心 护苗成长“续温情”

“抬手像摘果子,弯腰似拾麦穗”。7月7日,伴着《行云流水》古琴曲,志愿者们用乡土比喻教村民练八段锦。81岁的林阿公跟着比划,练完后连连称赞:“比广场舞轻松,浑身都舒坦!”当天,服务队还纠正“盲目晨练”“过度弯腰劳作”等误区,为老人推荐太极,为青少年设计跳绳、羽毛球等运动方案。

图为志愿者带领老人们体验八段锦。许怡晴 供图

而在“护苗成长”活动中,志愿者们化身“知心哥哥姐姐”,用击掌游戏、情绪绘画打开留守儿童心扉。“我画的是爸爸妈妈和我,想他们早点回家。”孩子的画作让志愿者红了眼眶。服务队还为孩子们做视力、口腔检查,建立健康档案,用动画科普刷牙、护眼知识。活动结束时,孩子们拉着志愿者的手不肯放:“下次一定要来呀!”

图为视力检查与健康讲解现场。许怡晴 供图

“不仅要送服务下乡,更要让关爱扎根。”带队老师周晓伟说。目前,服务队正与大东村共建常态化机制,计划定期回访、开展远程关怀,让“三下乡”变成“常下乡”。

从急救培训的“手把手”到药食同源的“心贴心”,从侨史探寻的“面对面”到童心守护的“实打实”,莆田学院“医体同心・侨乡行”志愿服务队以专业赋能乡村,用青春点亮振兴路。正如大东村支书陈志锋所说:“这些娃娃带来的不只是知识,更是让侨乡焕发新生的活力。”

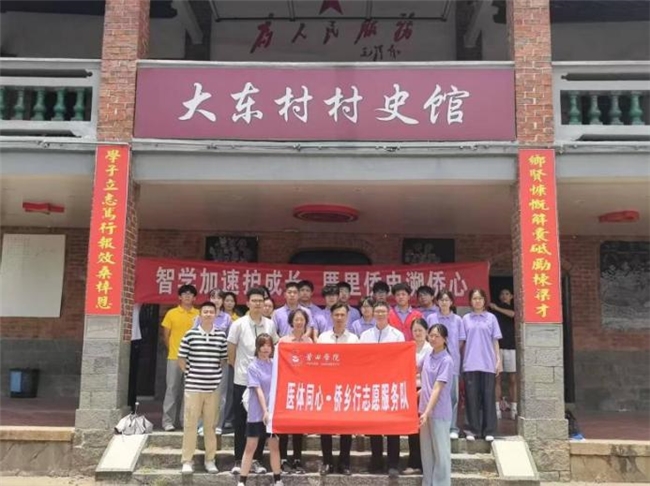

图为志愿服务队成员在大东村村史馆合照。许怡晴 供图

侨乡的夏日,因青春与使命的交响更显炽热;乡村的振兴,因知识与情怀的浇灌更具韧性。莆田学院这场 “三下乡” 实践,在侨乡沃土上播撒的不仅是健康与知识的种子,更是赓续文脉的火种、厚植家国的根苗。

侨乡的每一寸土地都刻着 “爱国爱乡、敢拼会赢”的精神传承。当青年学子用急救技能守护生命底色,用药食智慧激活传统智慧,用侨史故事唤醒精神力量,这场校村联动早已超越了“服务” 的表层意义,它是高校“立德树人”根本任务在乡土大地的生动实践,是青年一代与侨乡精神的跨时空对话,更是新时代“侨乡振兴”战略中“文化赋能”与“人才筑基”的鲜活印证。

从课堂到田间,从实验室到侨乡院落,莆田学院以行动诠释着“扎根中国大地办教育”的深刻内涵:教育的使命不仅是培养掌握知识的人才,更是锻造能担起乡土未来、接续文化根脉的“新农人”“新传人”。当青春身影与侨乡老巷相映,当急救口诀与侨批字迹同框,这种碰撞正为乡村振兴注入可持续的“精神动能”,为侨乡文化焕发“时代新韵”提供着青年智慧。

这不仅是一次实践活动的收尾,更是一曲青春与家国同频共振的乐章,侨乡作为连接故土与海外的重要纽带,其蕴含的家国情怀本就是民族共同体意识的生动诠释,而这样的校村联动,正是以实际行动厚植文化认同、凝聚情感共识,为筑牢中华民族共同体意识添砖加瓦,让侨乡振兴的力量融入民族复兴的壮阔征程。莆田学院终将以更多“接地气、通民心、有温度”的实践,书写属于中国侨乡的新史诗,让知识之花绽放在民族复兴的沃土上,让青春之力熔铸于时代发展的脊梁中。(供稿人:莆田学院基础医学院 周晓伟)