共溯红色根脉 同践青春使命|济宁学院携手合肥工业大学开展沂蒙精神主题“三下乡”活动

7月12日至13日,济宁学院“寻迹沂蒙红韵,赓续鱼水深情——赴沂蒙地区调研实践团”与合肥工业大学计算机与信息学院三下乡实践团以“承红色沂蒙薪火,两校并肩谱新篇”为主题在临沂市兰山区联合开展红色研学实践活动,通过参观革命场馆、双校交流互动、牵手少先队员研学等形式,共同溯沂蒙精神,传沂蒙薪火。此次实践活动旨在深化校际合作,让青年学子在实地研学中感悟红色文化,增强历史使命感。

7月12日上午,两支实践团在沂蒙革命纪念馆门前集合,济宁学院实践团成员们向合肥工业大学的陈雨阳等同学详细介绍了纪念馆的基本概况。进入展厅后,在讲解员的引导下,双校学子共同参观了“沂蒙精神永放光芒”主题展览。展柜中泛黄的战地日记、锈迹斑斑的步枪、补丁摞补丁的军衣,无声地诉说着烽火岁月的故事。合肥工业大学计算机与信息学院实践团队长陈雨阳在看到沂蒙母亲王换于抚养革命后代的照片时驻足良久,感慨道:“这些老照片让我真切感受到什么是‘最后一粒米做军粮,最后一块布做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去上战场’的军民鱼水深情。”

活动中,两支团队特别邀请了当地四名少先队员参与研学。济宁学院实践团成员用通俗易懂的语言为孩子们讲解革命故事,当讲到小英雄王二小的事迹时,特意放慢语速,结合展墙上的绘画作品进行生动描述。一名三年级的小学生认真地在笔记本上记录:“今天知道了战士们打仗很辛苦,我们要好好学习。”孩子们纯真的话语让在场的大学生们深受触动,合肥工业大学实践团成员主动为孩子们演示了纪念馆内的互动党史问答设备,通过寓教于乐的方式加深他们对革命历史的理解。

当天下午的活动在一曲悠扬的《沂蒙山小调》中达到高潮。临近闭馆时,纪念馆安保大爷看到实践团成员们在纪念馆门口整理实践资料,便主动提议合唱这首家喻户晓的民歌。“人人那个都说哎沂蒙山好……”大爷略带沙哑却充满感情的歌声率先响起,学子们纷纷加入合唱,清澈的歌声在纪念馆门前的广场上久久回荡。这位在纪念馆工作已有12年的安保大爷说:“每天看着这些革命文物,听着红色故事,这首歌早就刻在心里了。年轻人愿意学、愿意唱,就是对沂蒙精神最好的传承。”

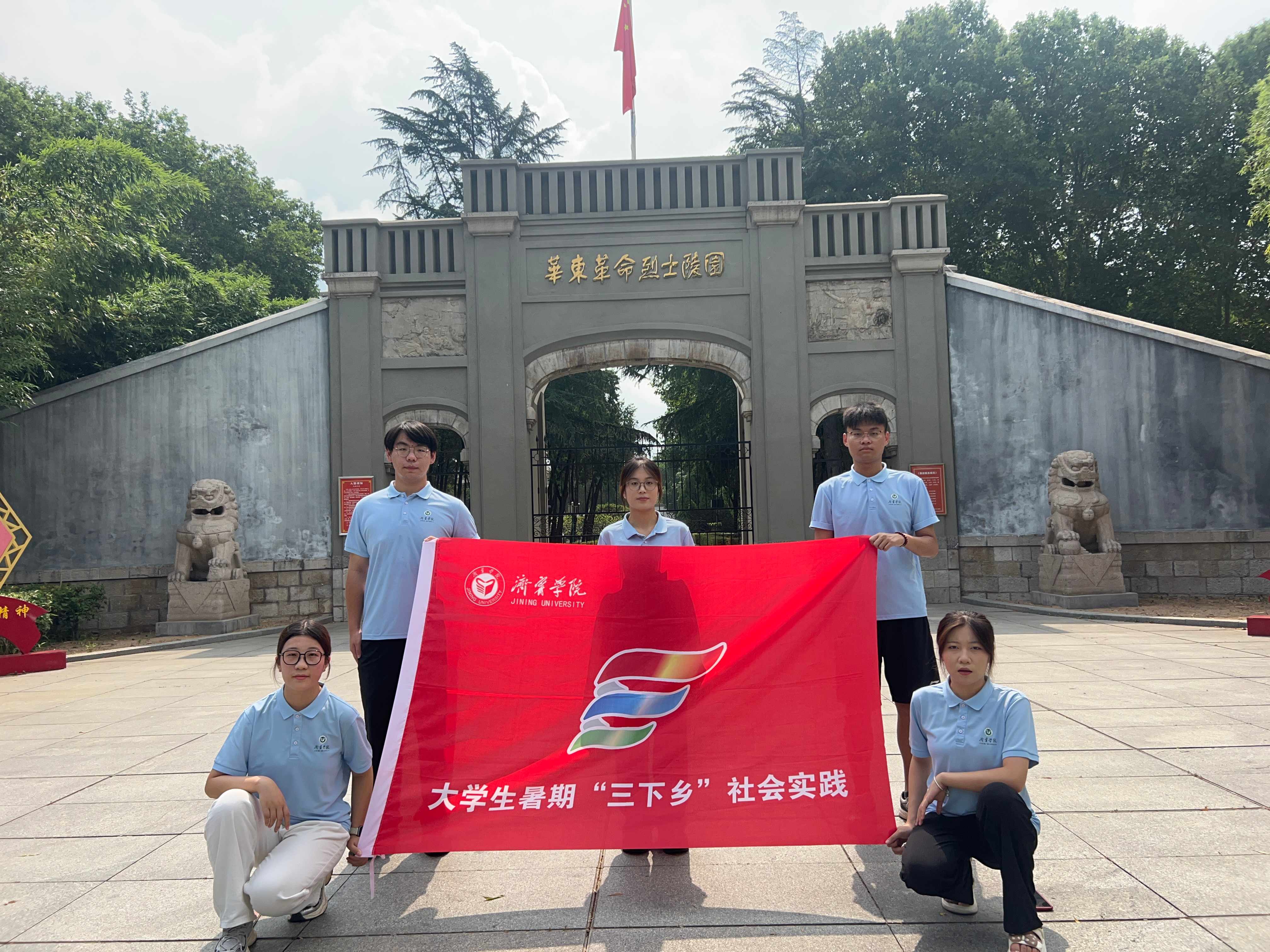

7月13日上午,济宁学院实践团来到华东烈士陵园开展实践活动。这座占地19.2万平方米的烈士陵园始建于1949年4月,是为纪念解放战争时期华东地区牺牲的革命烈士而建,园内安葬着6257名烈士,其中包括著名的“孟良崮战役”中牺牲的将领和战士。陵园内松柏苍翠,纪念碑高耸入云,“革命烈士永垂不朽”八个金色大字在阳光下熠熠生辉。实践团成员们沿着中轴线缓步前行,先后参观了革命烈士纪念塔、纪念堂、粟裕将军墓等重要纪念设施。在烈士事迹陈列馆内,他们仔细观看了《华东解放战争史》专题展览,通过文献资料、历史照片和实物展品,深入了解华东地区革命斗争的历史脉络。

在粟裕将军纪念碑前,实践团成员们自发站立默哀。济宁学院实践团成员在参观后表示:“每一座墓碑背后都是一段英勇的故事,他们用生命换来了今天的和平生活,我们应当永远铭记。”陵园管理处工作人员介绍,华东烈士陵园作为全国重点烈士纪念建筑物保护单位,每年接待各类研学团队超50万人次,已成为传承红色基因的重要教育基地。

此次双校联合实践活动通过校际合作、大手拉小手、军民互动等多种形式,让红色研学变得更加生动立体。济宁学院计算机科学与工程学院实践团带队老师表示,未来将继续深化与双一流高校的合作,构建红色研学资源共享机制,让青年学子在实践中受教育、长才干、作贡献。合肥工业大学计算机与信息学院实践团带队老师也认为,这样的联合实践活动为两校学子搭建了交流平台,实现了红色教育资源的优势互补。

历史川流不息,精神代代相传。实践团成员们纷纷表示,两天的研学活动让他们对“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”的沂蒙精神内涵有了更深刻的理解。红色基因的传承不仅需要铭记历史,更需要青年一代将这份精神力量转化为实际行动,把在新时代的征程中勇担使命,用知识和本领续写革命先辈开创的事业,让红色血脉在青春奋斗中代代相传。(供稿人: 李敏 李想)