云雾深处的匠心传承:石城茶香豆韵里的振兴密码

为积极响应国家乡村振兴战略号召,深入贯彻广东省"百县千镇万村高质量发展工程"(以下简称"百千万工程")部署要求,广东海洋大学"乡野拾光-拾影石缘"实践团队于7月23日至27日赴云浮市石城镇开展暑期社会实践,以青年视角记录乡村发展新貌,用影像技术助力乡村振兴。

当无人机掠过云浮石城镇的葱茏山峦,微距镜头对准陶罐中沉浮的老茶叶,实践团队用青春视角开启了一场穿越四百年的匠心对话。青年们以影像为笔,记录下迳心茶与托洞腐竹在乡村振兴浪潮中的蜕变新生。

廿四节气藏茶韵,三载陶罐酿光阴

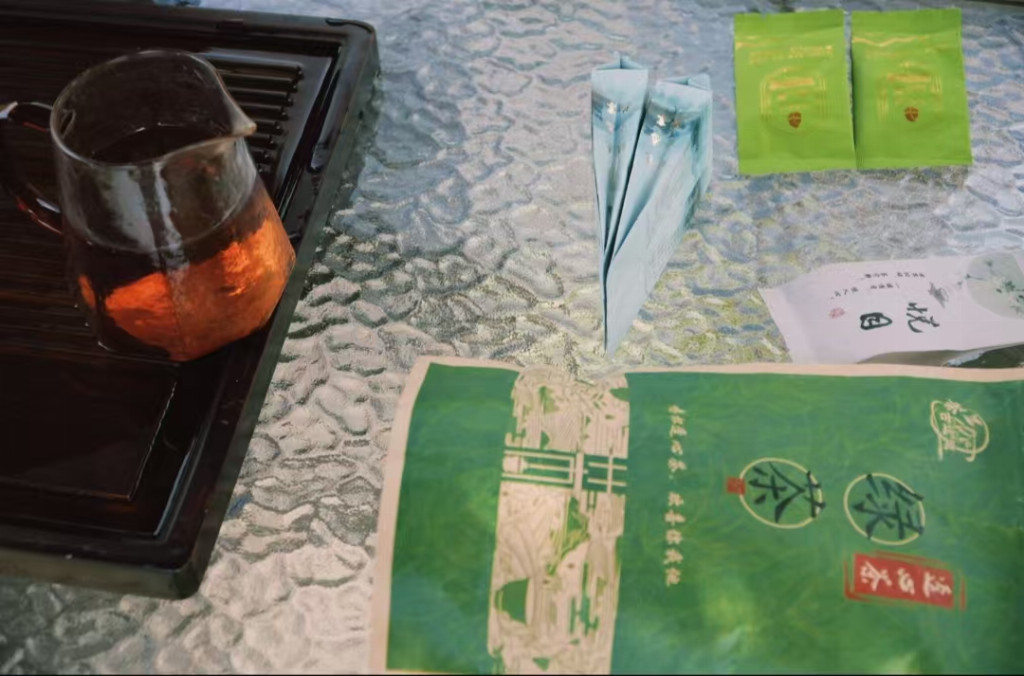

"迳心茶是一代代人熬出来的滋味,哪有名茶是凭空从山里冒出来的?"共德茶园的强叔手里拿着玻璃茶壶慢慢说着。这片传承了400余年的茶园,恰恰藏着石城镇最珍贵的味道。在共德茶园斑驳的树影间,37棵百年古茶树静默伫立,最老树龄已达150年。茶农强叔轻抚青苔覆盖的树干,道出迳心茶穿越明万历至今的密码:“惊蛰采一芽一叶,霜降封缸陈化,少一天都出不来这绵长回甘。” 团队们的镜头聚焦于竹棚茶席:翡翠般的“迳心清前绿”栗香浮动,陈年茶汤升腾木质气息,红茶醇厚如蜜。老茶农轻啜示范,道破玄机:“新茶烟火气冲喉,老茶凉韵绕舌——这滋味是陶罐里三年光阴熬出来的,就像咱石城的故事,得慢慢熬才够味!”

走进共德茶园,负责人麦伯轻抚着斑驳的茶树树干,向我们讲述着迳心茶跨越四个世纪的故事。明万历年间,客家先民将茶种带进这片云雾山地;清乾隆时期,"迳心茶"成为贡品,留下了"一盏清茗酬知音"的佳话。如今,37棵百年古茶树依然郁郁葱葱,见证着岁月的流转。

在这里,茶农们依然遵循着二十四节气的古老智慧。惊蛰"开园"时,他们只采摘最嫩的"一芽一叶",每斤茶叶需要重复3万次采摘动作;到了霜降,新茶被小心地封藏在陶缸中,经过三年的时光沉淀,才能成为韵味绵长的老茶。

然而,据实践团队调研,这个世代以茶为生的传统茶乡,虽然已实行"公司+农户"模式推动特色产业发展,但茶叶生产仍以家庭作坊为主,产业发展面临多重挑战。调研显示,当前主要存在各农户生产标准不一、缺乏统一品牌建设、销售渠道单一,主要依赖本地市场等系列问题,严重制约产业升级空间。这种以家庭为单位的小规模生产模式,与迳心村悠久的制茶历史和优质的茶叶品质形成强烈反差,凸显传统茶产业转型升级的紧迫性。对于破局之道,小分队提出:聚焦文化底蕴,通过直播、短视频等新媒体,让更多人看见迳心茶的故事;同时合资源,搭建产销平台,让山野茶香飘向更远的地方。

松火慢焙豆香溢,非遗工坊焕新生

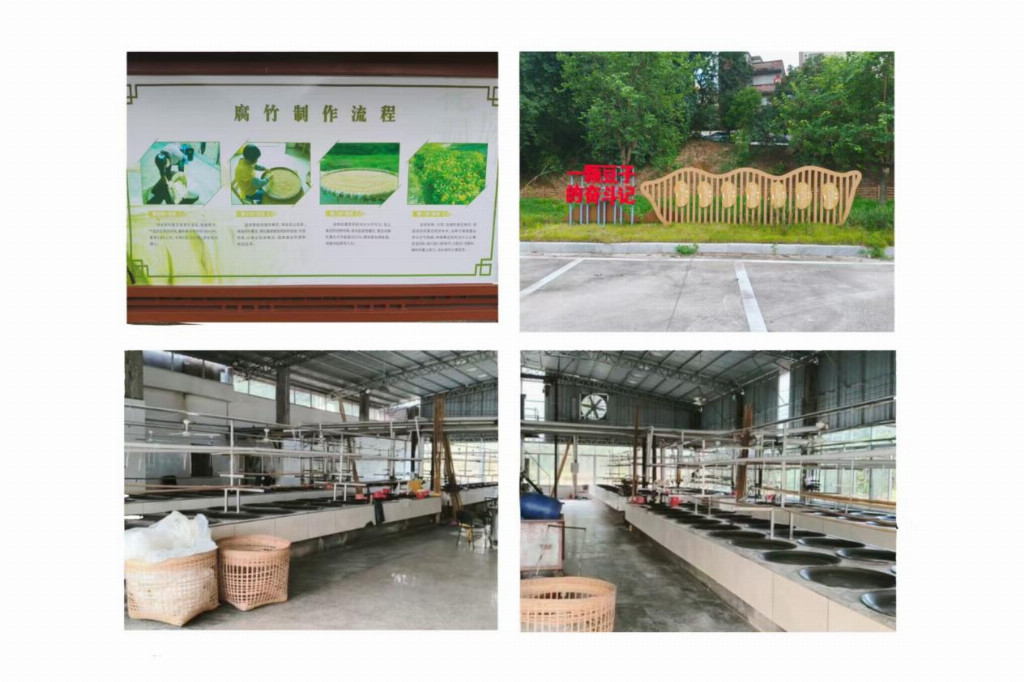

转过迳心的茶山便是五星的托洞腐竹作坊。该作坊采用云浮市大云雾山下的优质黄豆或小青豆作为主要原料,经浸泡、磨浆、煮沸、揭皮等传统工艺制成腐竹。在豆香蒸腾中,老师傅手法娴熟:以每分钟30转的节奏推着石磨,山泉浸泡12小时的黄豆化作乳白浆汁。“92℃松木明火煮浆,多一度则糊,少一度不成皮。”非遗传承人展示“薄如蝉翼,韧似锦帛”的腐竹绝技。制作腐竹的每一个步骤都凝结着匠人们的智慧,每一张腐竹都是时间与手艺的结晶。

而今,这项百年技艺正破茧重生:标准化车间里,即食腐竹零食生产线飞速运转;智慧平台连通全国订单,农户手机一点,豆香直抵千里之外。“去年靠腐竹增收1.8万元!”陈伯笑着点亮手机屏幕,传统手艺与现代科技在豆香中水乳交融。

百千万里筑梦行,青春聚力绘石城

2025的盛夏,广东海洋大学“乡野拾光”实践团队因“百千万工程”的号召深入石城,五天的调研实践,让他们紧密团结,足迹遍布生态治理、产业转型、文化振兴一线。他们用镜头忠实记录了迳心茶的百年古韵与托洞腐竹的非遗匠心,更深刻体会到特色产业发展的机遇与挑战。

如何让山野茶香与豆韵飘得更远?这是团队不断思考的问题,最后给出了清晰路径:打造沉浸式体验窗口,将茶园与腐竹作坊转化为可游、可学、可品的文旅景点;推动传统与现代融合,运用新媒体营销、电商平台等现代手段,让古老技艺碰撞出市场新火花。正如队员们所期许:“愿以影像为媒,吸引更多人走进石城,为这片土地注入发展新动能。”

当最后一缕茶烟消散在云雾山巅,青春镜头记录的不仅是豆香茶韵,更是一个小镇在古老智慧与时代浪潮中寻得的振兴答案——最好的传承,是让岁月酿出的滋味,飘向更远的远方。(供稿人:陈碧怡)