STEAM+暖童心:福建师范大学教育学院育见STEAM+实践队以科技文化守护留守儿童成长

夏日的阳光漫进福州市罗源县松山镇第二中心小学的教室,课桌上,3D打印机缓缓吐出的畲族纹样勋章泛着柔和的光;教室一角,留守儿童小宇正捧着刚完成的“凤凰图腾+国防元素”画作,眼神里满是雀跃——这是福建师范大学教育学院“育见STEAM+”实践队开展暑期活动的生动场景,更是一场专为留守儿童量身打造、用科技温度与文化厚度编织的成长守护行动。

“育见STEAM+”实践队从筹备暑期活动之初,便精准聚焦留守儿童的核心需求:他们常年与父母分离,不仅需要时间上的陪伴,更需要用有质感、有情感的教育,填补家庭陪伴的空缺,搭建自信成长的阶梯。为此,实践队摒弃“单向灌输”的传统模式,将“陪伴式探索”融入每一堂课,让抽象的国防知识、民族文化变成可触摸、可创造的体验,让留守儿童在动手实践中切实感受被关注、被重视的温暖。

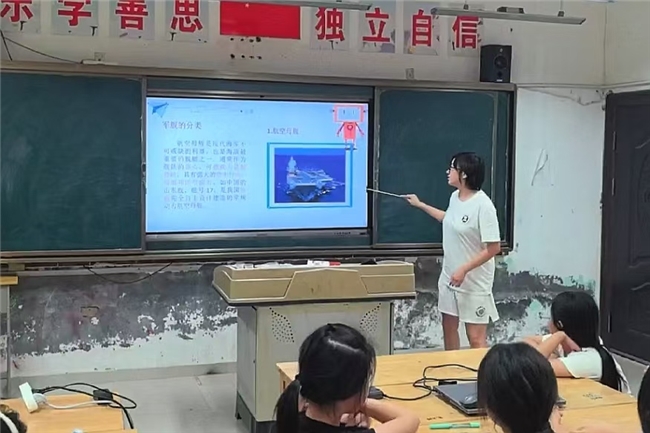

科技是打开视野的窗口,却需以“童心需求”为落点。在“育见STEAM+”实践队设计的“3D建模+国防”课堂上,队员们没有直接讲解理论,而是带着孩子们一步步拆解坦克装甲的3D模型、调试军舰炮管的角度。“原来保护国家的武器,是靠这么多‘聪明办法’做出来的!”留守儿童小轩一边专注调整模型参数,一边忍不住和实践队队员分享自己的发现。当课本里的“国防”从文字变成手中可操作的数字模型,“强国”不再是遥远的概念,而是化作孩子们眼中“我也要变厉害”的坚定向往——这份向往,正是“育见STEAM+”实践队为缺乏家庭陪伴的留守儿童种下的“成长种子”。

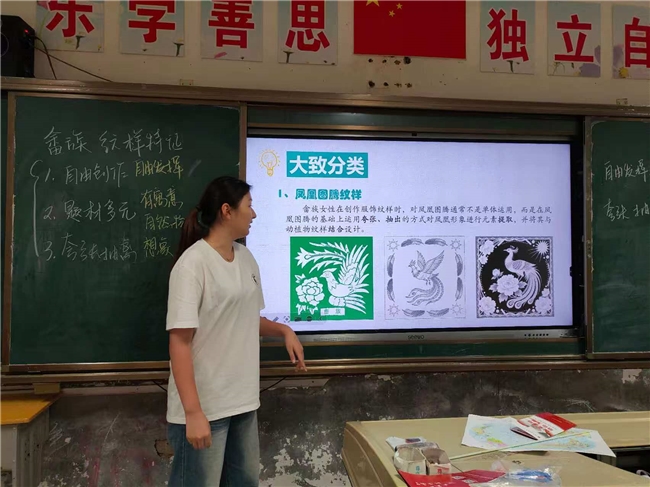

文化是扎根心灵的养分,更能为留守儿童搭建“归属感”的桥梁。松山镇是畲族聚居地之一,但多数留守儿童因长期与父母分离,对本土民族文化知之甚少。“育见STEAM+”实践队特意结合地域特色,设计“畲族文化手作课”:队员们先带着孩子们听畲族迁徙的传说,细致讲解凤凰纹象征的吉祥寓意、彩带纹承载的民族祝福;再手把手教他们拓印纹样、创作专属畲族勋章。“我要把这个凤凰勋章寄给在广东打工的妈妈,告诉她这是我们家乡的图案!”留守儿童小欣在拓印时,特意把纹样拓得格外清晰,还在边缘画了颗小小的爱心。当古老的文化符号变成孩子们想与亲人分享的“宝藏”,文化自信便悄悄在他们心里扎了根,也让“家乡”这个词对留守儿童而言,有了更具体、更温暖的意义。

对留守儿童而言,最好的教育从不是“说教”,而是“看见”——看见他们对世界的好奇,看见他们对情感的渴望,看见他们对自我价值的期待。当3D打印的科技线条遇上畲族纹样的柔美曲线,当国防教育的“硬核”知识碰撞民族文化的“柔软”底蕴,“育见STEAM+”实践队其实在做一件事:为留守儿童搭建一座“连接”的桥——连接他们与更广阔的世界,连接他们与自己的文化根脉,也连接他们与内心深处的自信。

夕阳西下,孩子们小心翼翼地把3D勋章、手绘作品收进书包,有的攥着作品反复翻看,有的拉着“育见STEAM+”实践队队员的手说“明天还想做航天模型”。课桌上的余晖渐渐淡去,但那些被科技点亮的好奇心、被文化温暖的童心,却像星星一样闪着光。或许,这就是关爱留守儿童的意义:不用刻意强调“帮扶”,只需用真诚的课程设计、有温度的陪伴互动,让他们在探索中遇见更好的自己;而那些播撒在童心的火种,终将在未来照亮他们的成长路,也让“被守护”的温暖,成为他们面对世界的底气。(供稿人:福建师范大学教育学院育见STEAM+实践队 康雯珂)