西安理工大学学子探访城市污泥处理一线

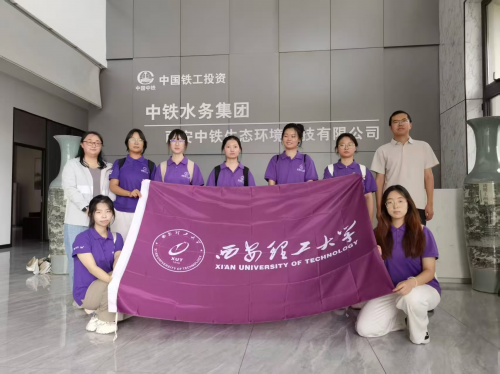

为深入了解城市环境治理的“最后一公里”,拓宽学生专业视野与社会认知,西安理工大学自动化与信息工程学院“固废再生革命”实践团队一行8名师生,在暑期赴西安中铁生态环境科技有限公司开展社会实践活动。本次实践旨在引导学生们走出课堂,认知一个与城市生活息息相关却又鲜为人知的关键环保领域——污泥处理。资深工程师赵浩为师生们进行了全程讲解。

实践聚焦:揭秘鲜为人知的污泥处理行业

在西安中铁生态环境科技有限公司的展示区,工程师赵浩将三份样本依次排开:黑褐色、黏稠湿滑的原始污泥,经过初步脱水后呈块状、仍显湿润的泥饼,以及最终深褐色、质地疏松的产物样品。这组直观对比,无声地阐释了污泥处理的必要性。“污水处理后产生的这些‘副产物’,含水率极高,成分复杂,”赵浩向围观的师生们解释,“含有大量有机物、病原菌以及潜在的重金属等污染物。如果处置不当,对土壤和地下水的二次污染将非常严重。”

师生们了解到,作为污水处理的“最后一环”,污泥处理在国内的发展历程仅有二十余年,尚属年轻领域。工程师特别指出,由于南北方污泥成分差异显著,行业目前面临“无标可依”的困境:缺乏统一的国家技术标准和核心工艺路线,各地主要依靠“因地制宜”探索解决方案。

图1:工程师为同学们展示脱水后产物样品。实践团队供图

实践探访:见证“变废为宝”与自动化支撑

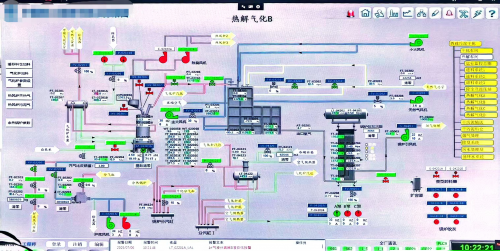

跟随工程师的脚步,团队进入了工厂的核心——中央控制室。巨大的屏幕上,实时跳动着各种参数和工艺流程图。工程师指着屏幕上一条条动态变化的曲线介绍污泥处理的科学流程:首先是对原始污泥进行深度脱水减容,通过物理或化学方法,大幅降低其体积和含水率,形成固态泥饼。“这个过程高度依赖自动化控制系统,”他指着屏幕上标示的压力、转速、流量等参数强调,“必须精确控制这些关键点,才能保障脱水效率和系统运行的稳定性。”

随后是核心无害化处理阶段。工程师介绍,根据污泥特性和最终处置需求,工厂会选用不同的工艺路径,如高温好氧发酵或厌氧消化。“无论哪种工艺,”工程师指着屏幕上实时显示的温湿度或反应条件曲线说,“都必须在高度受控的环境下进行。这完全依赖于自动化的监控与调节系统,确保有效杀灭病原体、固定重金属,使处理效果稳定达标。”

最后一个环节是资源化再利用。处理达标的污泥产物被赋予新的价值:一部分成为营养土,用于城市园林绿化和土地修复;另一部分作为原料掺入环保建材的生产;剩余部分则进行清洁焚烧。在介绍焚烧环节时,工程师特别说明:“从焚烧炉的运行到后续复杂的烟气净化系统,全过程都实现了自动化控制和实时排放监控,确保环保安全万无一失。”

图2 实时显示工艺曲线。实践团队供图

图3 工厂中的设备。实践团队供图

实践收获:深化认知与激发责任

实践过程中,师生们全程专注聆听工程师讲解,仔细观察设备运行演示,并不时就技术细节、行业瓶颈与工程师进行交流。

面对原始污泥与最终产物的强烈反差,房同学坦言,此行彻底刷新了他的认知:“以前只关注污水处理,完全没意识到后续还有如此大量且成分复杂的污泥需要专门、复杂的处理。了解到这个行业还很‘年轻’,缺乏统一标准,更让我认识到科学处理污泥的紧迫性和面临的挑战。”

赵同学则对自动化技术的深度应用印象深刻:“亲眼看到整个流程,特别是那些对温控、排放要求极其苛刻的环节,都高度依赖自动化系统进行精准把控,这让我深刻理解了自动化技术在大规模、连续性环保生产中的核心支撑作用。”

带队教师淡老师认为,此次实践的核心价值在于让学生们认识并关注城市环境背后这个重要的“隐形战场”。“污泥处理是生态文明建设不可或缺的一环,却鲜为人知。实地探访让同学们直观了解了行业现状、技术难点,比如因地域差异导致的标准化困境,以及‘变废为宝’的完整转化链条,”淡老师说,“更重要的是,他们亲身感受到了支撑这一庞大环保工程稳定、高效、安全运行的技术力量,尤其是自动化系统所扮演的关键角色。”

图4 师生与工程师深入交流。实践团队供图

图5 师生参观工厂。实践团队供图

活动结束后,实践团队师生与工程师合影留念。本次深入行业一线的调研活动,为学子上了一堂生动的环保实践课,强化了自动化专业学生的行业使命感,也为宣传和关注这个关键的“隐形环保线”贡献了青年视角。

图6 师生与工程师合影留念。实践团队供图