中国网 2023-07-29 09:46:07

波涛滚滚的黄河水在阳光下闪着粼粼的银光,从遥远的天际奔涌而来,在辽阔的鲁北平原上,潇洒地拐了一个弯后,一路征尘,一路东逝。翻腾的漩涡中,卷着混浊的黄沙,黄沙里书写了多少可歌可泣、绵延不绝的沧桑故事,演绎着多少流经岁月的神奇。

“八一”前夕,在桓台县城水利局老家属院一栋旧式楼房里,已是耄耋之年的古稀老人白景花坐在客厅沙发上,向我们讲述一个78年前的故事——

引子

1945年农历五月十四,鲁北平原黄河岸边,时在滨海军区后勤部被服厂服役的马玉英,在随部队转移走到此地时,艰难地生下了一个女孩。为了不影响随部队行动,孩子出生不久,马玉英点上煤油灯,伸出自己的右手拇指,放在灯头上烫得滚热,迅速在婴儿的头皮上重重地按了一下。婴儿撕心裂肺的哭声刺破草屋,也刀割般剜着娘的心。自此,婴儿头顶这个被亲生母亲“狠心”烫出2分硬币大小的伤疤,再也没有长出过头发。

白景花的生母马玉英,马玉英的军装照

一周后,马玉英抱着女儿沿河岸走进沾化县冯家乡白家村,进了一户渔民的大门。渔民正手提油桶肩搭一件粗布夹袄,准备去河边油船装载货物。马玉英在院内站在渔民面前说:“大哥,我马上要去东北,不能带孩子,把这孩子放在你们家,如果打完仗我还活着,就回来接她走;即使我回不来,全国快解放了,党和政府也会管这个孩子的。”

没等渔民说话,马玉英已将手中的孩子举到渔民胸前,渔民拿下肩上的夹袄包起了孩子,又转身回屋把孩子交给屋内女人。

出屋后见马玉英已迈出他家大门,头也不回地朝西北大路走去。

襁褓中的女孩留在了白景村。村里白姓人居多,她又是解放军寄养在老百姓家的孩子,养父母就给她起了个名字:白景花。

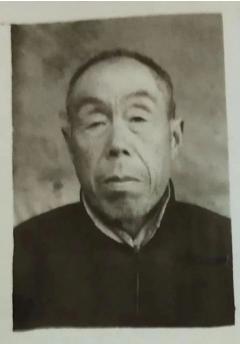

白景花的养父白风美(留下的唯一一张)

白景花的养父白风美(留下的唯一一张)

一

时光穿越78载岁月。此刻坐在笔者对面的白景花,清秀的面容,满头雪白的白发烫着大花,脸白白净净,没有多少皱纹,一对炯炯有神的大眼睛仿佛能洞察一切。1米57左右的身高,讲起话来中气十足、思路清晰、语言流畅且富有思想和文采。她坚毅的神态,清秀的容颜,优雅的举止,显得比实际年龄要小好几岁。

初春的阳光洒落在不大的院子里,也透过婆娑的树影,穿过门窗洒落在我们谈话的客厅。几道闪烁着金色的斑驳光影映射到白景花的身上、脸上,老人的满头白发在阳光下熠熠生辉,头顶上那块明晃晃的疤痕格外显眼。

“我生养在沾化县冯家乡白家村,但寿光市双王城寇家坞村是我生父的老家,寿光牛头镇村是生母的老家,我的根系在寿光。”伤心不已的白景花低下头,长久没有说话。

“近80年了,我知道了老家是何地,至今却不知生父在何处。母女生离、父女死别,我都遇上了,‘生离死别’是我命运的真实写照!

听母亲说她在白家村生我时,父亲正随部队在前线作战。有人说济南战役时,他是攻打东门的工兵爆破连长,也有人说济南战役后,父亲接着参加了淮海战役,可父亲到底牺牲在哪,谁也搞不清”。 伤心不已的白景花低下头,长久没有说话。 她告诉笔者,自己终生的夙愿是找到生父的尸骨,知道他魂归河处,谜底解不开,自己死不瞑目。

二

一个旧式四方形的小木箱,白景花哽咽着从箱子里拿出一本厚厚的影集,一页一页地翻动着,指着一张张照片向记者介绍:“这是生父母的军属、烈属证件;这是养父母的相片;这是我的姥爷马信友,1917年赴欧洲协助法国军队参加第一次世界大战;这是我的二舅爷马长茂,1925年10月出生,1945年参加抗日武装;这是我牛头镇革命元老马保三,论辈分也是我姥爷,1924年加入中国共产党,当过寿光县农民协会主席,中共寿光县委委员,1927年为躲避反动当局追捕出走东北,后在朝鲜仁川组织成立中华劳动组合会;这是青年时期的生母……姥爷的家族有10多个军人分别在南北两个战场上为国奋战,其中当八路军的有四、五个,母亲、大舅在北方战场打日本;二舅、三舅、父亲同国民党作战,大舅是残废军人,母亲和两个舅舅虽没伤亡,可满身伤痕累累。我们家是妥妥的‘一门三英’。

马保三(马玉英的父亲马信友同辈兄)

马信友(马玉英的父亲,白景花的姥爷)

马长茂(马玉英的弟弟,白景花的舅舅)

看完照片,白景花又从箱子中拎出一个包袱,颤抖着双手小心地解开包袱结口,一件镶着白领边的黑色夹袄呈现在我们眼前,白景花把它展开放到茶几上,泣不成声地说:“当年生母把我交给养父时,养父这就是用这件夹袄包起了俺。78年啦,俺一直把它视作‘救生衣',这也是养父留给我的唯一财产。三、四岁前,养父用它包着俺逃荒、躲鬼子……这件夹袄,是军民鱼水情的真实见证。”

包白景花长大的“救命夹袄”

说到养父留下的夹袄,白景花激动地站了起来说到养父留下的夹袄,白景花激动地站了起来

笔者看到,与夹袄一同装在这个木箱里的,还有一张张泛黄的荣誉证书、奖状,一枚枚装饰着好看的五星、麦穗、花朵、缎带的奖章、纪念章……白景花说,这些经过战火烟云熏染的物件,每一份都有一串生动感人的故事,都记载着一段先为人知的史实,这些“无价之宝”,是最现实、最直接、最鲜活的革命史料爱国教材。她一直用心珍藏着它们,一直寻找这些史料背后的真相,她希望这些父辈鲜血染红、承载着光荣与梦想的珍贵文物,能够激励一代代人铭记历史,赓续前进,不懈奋斗!

三

“我是吃百家饭长大的。其实,养父母最早给我起的名字叫‘百姓花',因白家村是个以白姓为主的杂姓村庄,上学时老师给改叫‘白景花'。无论叫‘百姓花’也好,‘白景花’也罢,在村里爷爷奶奶辈、婶子大娘辈,以及比我大一点的哥嫂、姐姐辈眼里,我是八路军留在村里的根苗,得像养花一样的养着、宠着。我想,我名字中的‘花’字,大致由来应该就是这个意思。”白景花哽咽着说。

长大后的白景花曾听养父说过,她一二岁时,战争不断,八路军、国民党、日寇几方处于拉锯战状态,今天国民党进村抓人,明天日本鬼子进村扫荡。如果露出风声或隐蔽不好,让他们知道村里有个八路军的孩子,不仅她命不保,还会连累乡亲。万一再有汉奸告密,全村老少都会遭殃。可庆幸的是,这种情况一直没发生过,每次接到鬼子和国民党进村的消息,乡亲们都第一个告诉养父,养父会急忙用这件夹袄把她包好,抱到安全的地方躲避,有时和敌人“捉迷藏”,类似击鼓传花似地把她接力转送到刚刚接受过敌人搜查的家庭,转到谁家吃住在谁家。有一次还乡团进村,乡亲们先是白景花隐蔽到海边芦苇荡里,又转移到荆条棵子林里。她被养父的夹袄包着安然地酣睡在乡亲们怀里,乡亲们却忍着蚊虫叮咬扇着蒲扇给她驱虫赶蚊子,特务、还乡团走后,又把她安全护送到村里。

白景花的养父是1977年离世的,仅活了60多岁,养母于2006年仙逝,享年96岁。几十年过去了,养父留下的遗物已所剩不多,可这件夹袄她却一直小心地留存着,让它陪伴在自己身旁。她视这件夹袄为‘宝衣’‘护生袄’‘救生衣’‘保命符’,就连夹袄领子上父亲穿过留下的汗渍都没舍得洗掉。因为,这是父亲的味道,上面有父亲的体温。看到它,白景花会想起天高海深一样的父爱,就会记住乡亲们的大恩大德!

白景花上小学那年,县里筹建阶级教育展览馆,在全县收集战争年代留下的各种物件,当县人武部得知白家村有个八路军留下的后代时,曾派人去白景花养父母家,想把她接到县里由国家抚养,但养父母却怎么也不舍得白景花离开他们,坚持由自己抚养。对白景花来说,虽然失去了一次改变个人命运的机会。但随着年龄的增长,长大懂事后,她对此并没有一丝埋怨、责怪!她理解养父母的心,也感谢党和国家对八路军后代的关心厚爱。

白景花十五六岁去当时的寿光县民政局寻找生父下落时,被安排住进了民政局最好的一间宿舍,吃饭在局机关食堂。那正是国家经济困难时期,工作人员都吃定量,只有她可以随便吃喝,大家都把她当‘公主’级人物,给予无微不至的关心照顾,后期她去广东湛江寻找母亲的路费,也都是民政局出的。

四

白景花的生父叫张华堂,出生在一个中等偏上比较富裕的家庭,姊妹四个,他是老大。母亲马玉英姊妹七个,也是家中长女,但家境远比不上张华堂家。为了给哥哥说上找媳妇,父母将年幼的母马玉英送到张华堂家当了童养媳,把婆家给女儿的彩礼钱钱又当了给儿子说媳妇的彩礼钱。

马玉英受不了婆家人的虐待、折磨,于1937年偷偷跑出去跑出去当了兵,这一走就是5年。1944年,已有7年军龄的她回了一趟娘家,婆家知道后,找到马玉英娘家逼着他和丈夫圆了房。

圆房前,马玉英和张华堂进行了一番长谈,两人作了个秘密约定。马玉英说:“圆房后,你和我一样到队伍上当兵,一起打鬼子!这样我们就是一家人,否则就拉倒,解除婚约,各走各的道……”张华堂答应了马玉英的要求。

圆房不久,马玉英就回到了部队。而诚实厚道的张华堂也信守给新媳妇许下的诺言,悄悄离开家乡寿光县冠家坞,参加了八路军。从那以后,两人再没见过面,马玉英只听说他在宋时轮的部队服役,好像在机枪连。遗憾的是张华堂至死也不知道自己还有个女儿。为了兑现新婚妻子的那句诺言,带着打鬼子的神圣使命,背负着民族解放的千斤重担,他新婚不久就去当兵、继而奔向抗日前线。听白景花的舅舅马长茂说,1948年济南战役打响前夕,他见过张华堂一面:高高的个子、面容清瘦,人长得很帅,当时是负责攻打东南门的爆破连连长,正在紧张地进行战前准备。马长茂的部队负责攻打西南门,因时间紧急,他俩匆匆打了个招呼,就各自投入到了即将来临的战斗中。济南战役结束后,马长茂再也没有见到过张华堂,听说张华堂的部队接着投入到了淮海战役中,也有人说淮海战役时父亲是特务连长。

“父亲的尸骨到底是留在了济南战役战场上,还是淮海战役战场上,我不得而知!”白景花平静地说着这些,像讲述一个久远的故事。良久,她的泪水夺眶而出!

作者与白景花老人合影留念

白景花向记者讲述湛江寻母的历程

五

从上小学开始,同学们就议论说白景花是八路军留在村里的孩子。 在一个偶然机会,她无意中从姨母(养母的妹妹)嘴里得知,自己是在沾化县冯家乡白家村出生的,并且告诉她当年的接生婆还在。

小孩子想象力丰富,想法天真、简单,她想寻找生母,想看看她长得什么样子?为什么不要自己了?生父在哪里、干什么……。

正是文化大革命时期,青年男女流行穿黄军装,白景花去见接生婆那天,上身穿了一件黄褂子,不知因为她长得很像母亲,还是这身打扮和当年穿军装的母亲差不多,接生婆一见她,就说:“哎,你看你,这么多年没见面,可是一点也没见老呀!”白景花说:“你认识我吗”?接生婆说:“哎呀,我咋能不认识你呢!那年你生孩子,可是我给你接的生呀!”白景花叫了她一声大娘,说:“大娘,我就是你接生出来的那个孩子啊,我今天来就是想问问你,我母亲她姓啥名甚?”接生婆惊讶地长大了嘴巴,过了好大一会儿,才对白景花说:“你母亲当时在队伍上,是个当兵的,你和她长得一个模样,生你时也就是二十二三岁的年纪。从你和她的长相看,我敢断定,她就是你母亲!”

顺着接生婆提供的线索,白景花又断断续续找了3年。1966年,村里、公社推荐她参加了县里的社教工作队。有一天白景花在沾化县城碰上一名退伍兵,闲聊中竟然打听到了母亲的信息。退伍兵说他和马玉英是同一个部队的,1941年到1945年期间,马玉英在山东省渤海军区第四军分区当兵;1945年1947年期间任六纵队21旅政治部直属队指导员,建国前是43军后勤部出纳,后来南下了。赵姓退伍兵也说她长的像母亲。

马玉英90岁时回到故乡在地里劳动

马玉英离休前照片

根据接生婆和赵姓退伍兵提供的情况,白景花分别给省民政厅和公安厅写了一封信,在各级组织的帮助下,1966年正月15日,白景花带着寿光市民政局给她筹措的盘缠,从潍坊市坐上了去广东湛江寻母的火车。

彼时的马玉英,已从部队团级岗位转业到湛江卫生学校任校长兼党委书记,再婚后又生养了两儿一女四个孩子。

到生母家的第二天一早,白景花从睡梦中醒来醒,见马玉英坐在床头,一双又红又肿的眼睛,正出神地看着自己。她柔情地对白景花说:“你睡的可香了,起床我给你梳梳头吧”。说罢,拿过一把梳子,轻轻扒开白景花头顶,继而,眼泪吧嗒吧嗒滴落下来,喃喃地说:“这就是我的闺女。”“你头上有个地方不长毛发你知道吧?”一听母亲问这事,白景花很生气,连珠炮似地说:‘我听别人说过,自己又看不见,听说是你弄的?天底下就没有你这样的娘!为什么这么狠心,给我头上烫块难看的疤,为什么丢下我不管了?”说着说着,白景花呜呜地哭了。

“嗯,是我把你送人的时候,用烫热的手指给你烫的记号,想打完仗去找你的。现在俺觉得自己这样做有点傻。”母亲如是说。

“你知不知道把俺送给了谁啊?”白景花问。

“不知道。我在这个村里待的时间很短,当时着急之下没来得及也忘了问男当家的大名,好像大家都叫他老十八,叫女主人沈娘娘。”

沉思良久,母亲意味深长地对她说:“这些年,我如果想找你的话很容易,但你养父母拉扯大了你,我去掺和啥!”

马玉英告诉女儿,她1937年入伍后,部队历经几次转隶,最后归属第四野战军。先后参加过锦州战役、四平战役等,把白景花送给白姓乡亲抚养,回到部队的母亲,当了四野首长的随身卫生员,南下后又在广东军区高雷军分区任职。

白景花在湛江待了半年。生母征求她的意见,问她是想当兵还是招工,但经过慎重思考,她最终又回到了沾化。

当时,养父母家已有了一个妹妹、两个弟弟,一家6张嘴,日子过得很紧巴。身为渔民的养父拼死累活,也难以让全家人填饱肚子。白景花想,自己是老大,不顾这个家不行啊,父母把自己拉扯大,也应该替他们分忧解愁了!

白景花成了一名渤海边辛勤劳作的渔家姑娘。血液里流淌的军人血脉,锻造了她打小吃苦耐劳、不畏艰难的秉性。为了让一家人活命,她豁上力气拼命干活,每天来到靠近渤海边的一块大洼地,挖野菜、剥树皮、打捞海草,捡拾海鲜、野草种子,凡是能吃的她都收入筐中,带回家给弟妹充饥。在渤海边的盐碱滩上,生长着一种黄西菜,菜叶像针的形状,味道稍微有点咸,一丛一簇的呈蓬松状,也有人叫它龙须菜、黄蓿菜。沿海一带,大部分的植物都无法生存,能够在含盐碱的海边荒滩野地扎根的只有黄西菜,越是风大水咸土质碱的地方,它生长的越是茂盛。白景花把黄西菜挖回家,用凉拌、炝炒做给家人吃,度过了那些个忍饥挨饿的春秋冬夏。

养母是小脚,干不动农活,洗衣做饭、刷锅洗碗白景花全包下了。沾化一带的地是盐碱地,海水退潮后,海岸上一片漂白,咸盐漂在海岸上,渔民吃的盐就是盐土晒的。每年秋天,白景花把地里的萝卜收回家后,就拿着簸萁、笤帚,跑到海边,等退潮后扒开盐土,扫上一袋子盐碱,回家培在萝卜上,腌上几天就成咸菜了。

这些年,经常有人问白景花:“你是革命烈士的女儿,生母又是南下的高干,也算得上是公主级的身份了,为什么年轻时不往高枝上飞?何必让自己吃这么多苦受这么多罪?把自己的一生搭在了桓台这么一个小县城,后悔不?”对此,白景花总是一笑了之。说实话,往高枝上飞的机会不是没有,而且不止一次。70年代初母亲又征求过让她去湛江工作的意见,寿光市民政局也曾向她发出了到局里工作的邀请,但她都放弃了。

1966年,白景花参加了县社会主义教育工作队,她与一位叫王家仁的青年在一同工作、学习、劳动中互生好感,结下友谊,产生情愫。

王家仁1938年出生于菏泽曹县,他是曲阜水利学校毕业的高材生,分到桓台县水利局后,一辈子没挪窝,从一名办事员干到局里的科研领军带头人、享受国务院特殊津贴的专家,一直干到70岁才办理了退休手续。白景花被安排到局里工作,当了丈夫的的助理后,两口子长年不着家,扛着铁锹、镐头,到荒山岭野、林地农田开挖、取样、检验,风餐露宿进行野外作业。下雨时人家往家里跑,她得帮丈夫拿着很重的家什,陪他往野外跑,一干就是大半天,开挖多处不同地块,取出不同深度的土质样本。年轻时,他们的两个儿子根本就无暇顾及。桓台县水利局一半以上的科研项目都是王家仁领衔完成的,他多次被评为省优秀科技工作者、荣获山东省富民兴鲁劳动奖章。他的先进事迹,被省市新闻媒体广泛宣传。

作为烈士的后代,她俩没有给父亲的那块烈士纪念碑上抹黑,她们无愧于父辈留下的那一张张证书、一枚枚军功章!

六

关于白景花老人讲述的红色家史,笔者在其生母马玉英出生村编著的《牛头镇村志》中,看到一篇《老枣树下“一门三英”》的文章,专门记载了。——“满门忠烈的马家大家庭。文章中说,马家目前已有140多名成员,10多人受过高等教育,而且有硕士、博士;从牛头镇村走出去的军人能有一个排,马玉英湛江生养的几个子女,也都当过兵。家族中党员人数能成立一个党支部。他们不忘初心,牢记家训,传承革命薪火、红色基因;他们政治坚定,思想先进,追求进步,业绩突出,不愧为革命先烈的后代!”

2020年建党99周年的时候,100岁的马玉英在其侄子马晓光先生所著的家史《老枣树下党旗红》序言中写道:“我们的家史,是一部充满苦难的历史,是牛头镇历史的代表,是整个中国历史的缩影。牛头镇1926年就有党组织,我们的家庭党小组,要热爱共产党,要听党的话,要牢记初心使命,把革命薪火、红色基因在马家后代中传下去。”

白景花老人以朴实的语言、低沉的语调,时而如泣如,时而如悲如啼地讲述了“一门三英烈,三代铸英魂,忠魂昭日月”的红色家史,她的叙说感人肺腑、催人泪下。采访结束时,白景花委托笔者办两件事,一是找位画师,给生父绘制一张画相;二是把养父留下的粗布夹袄,自己保存的证书、徽章,赠送到有关纪念馆(室)。让更多的人看到它们,知道这些物件背后的故事。

白景花老泪纵横、哀婉凄惨的叙说,是那样强烈地震撼着笔者的心灵。跨越半个多世纪的寻找,永无绝期的思念!胜利来之不易,和平来之不易,它是无数像白景花生父母、养父母一样,以“国家利益高于一切”的大义之举,舍却身家,救亡图存,拼出来、干出来的,是用鲜血和生命换取的!

一门三英烈,浩气贯长虹!是他们,把追求铺成路,把生命染成花,把足迹塑成碑!

已经黯淡的硝烟、远走的背影,伴随着他们前行的脚步;飘走的灵魂、留下的遗像,定格下了他们忘我的神情,追索的痴情!

是他们,且把忠魂当空舞,砥柱中流主沉浮;是他们,让中华民族高扬起不屈的头颅!一块疤痕,映照赤胆忠心,一件夹袄,彰显大爱无疆;一生寻找,延续母女情长;走出“洞房”,血洒抗日战场;一门三英,代代赤心向党!活生生的事,活生生的人,谁能说这是传说?

一曲衷肠暖热土,万千真情常相诉。白景花老人的叙说,便是天地间的永恒!( 田兆广 王琳晶)